季節メイクでも大活躍!持っておいて損はない血色カラー3選

アイシャドウは長年無難なブラウン系ばかり使っていてさすがにマンネリ化を覚えてきている、しっかりメイクしても地味だと言われることが多いので今のメイクに少しアイテムを足して華やかさを出したい……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

アイシャドウの中でも特にブラウン系は肌馴染みが抜群で活躍する場面も多いですが、悪く言えば遊びがないので華やかさを出したい時や出会う人に印象を覚えてもらいたい時には物足りなさを感じることがあるかもしれません。

そこで今回は、季節メイクでも大活躍!持っておいて損はない血色カラー3選について紹介します。

王道中の王道でシーンを選ばず使えるピンク系

数ある血色カラーの中でも、ピンクは柔らかい色味が特徴なので取り入れやすいと言えるでしょう。

普段のブラウンメイクに少し重ねるだけでもフェミニン感が出て可愛らしい印象になったり、ビビットなピンクをメインカラーとして塗れば地雷メイクのような個性派メイクまでこなせて表現できる幅も広いです。

また粘膜に近い色のピンクは下瞼の睫毛のキワに非常に薄く塗ることで、肌色とのコントラストが生まれ肌の色素を薄く見せることができたりもします。

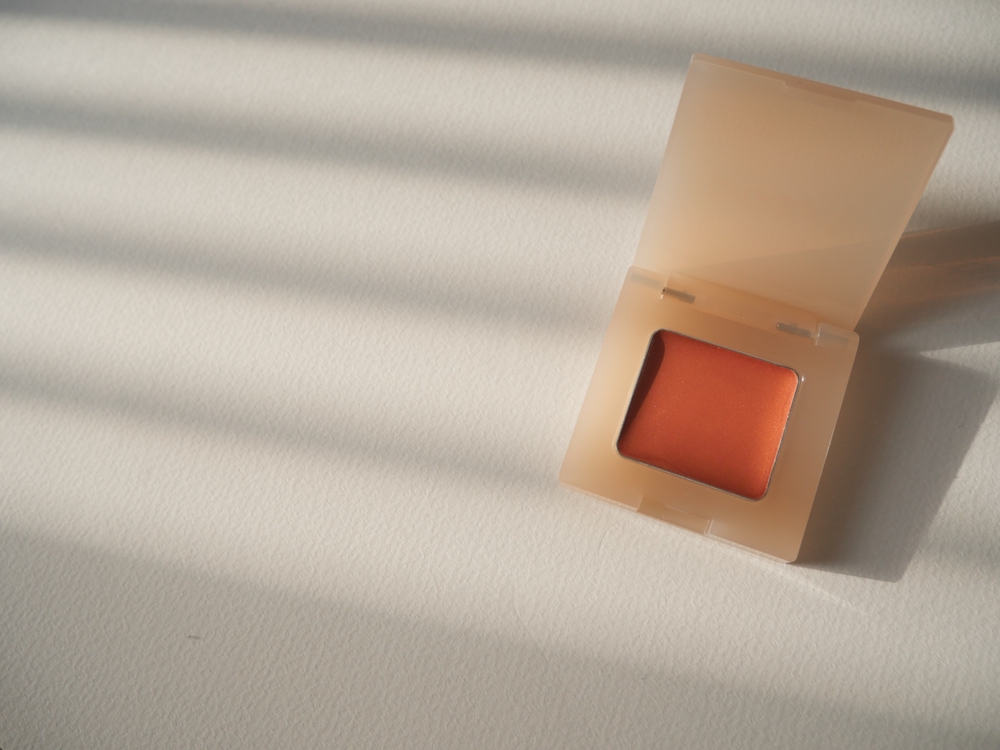

ヘルシーで夏の日差しにもよく映えるオレンジ

血色カラーの中でも特に季節感が強く夏に大活躍するものとしては、オレンジ系が挙げられます。

オレンジ系のアイシャドウはマットなものや彩度が低いテラコッタに近い色味ですと、ヌケ感がありナチュラルな仕上がりになります。

一方で鮮やかなオレンジアイシャドウやオレンジのラメカラーは、目尻部分にポイントで置いたり瞼全体に薄く塗り拡げたりすると華やかさとフレッシュさを強調したメイクを楽しむことができます。

涼しげで大人っぽい目元を作るパープル

見た目にも涼しげでミステリアスな印象を作りたい時や大人っぽいメイクに挑戦したい時、寒色系のコントロールカラーを使った透明感重視メイクで活躍するのがパープルです。

パープルは青と赤の中間色となり、ピンクほど甘くなくブルーほど強い印象にはなりたくない時に使える便利な色味なのが特徴です。

パープルと一口に言っても商品毎に青みや赤みは大きく異なり、また明るさによって作れる雰囲気もがらりと変わります。

可愛らしい寄りに仕上げたい時は赤みを強く感じる明るめのパープル、クールに仕上げたい時は青みが強いパープルや暗めの色味のものを選びましょう。

夏になるとバテて食べられる量が少なくなってしまうので少量でも必須栄養素がバランスよく摂れるようにしたい、カレーが大好きでよく食べるけれど夏は運動する気になれないのでヘルシーに調理して太りにくくしたい……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

カレーは一見太りやすく身体に悪い食べ物に思われがちですが、使う具材を工夫することで代謝をアップさせる他バランスよく栄養を補給できるようにもなります。

そこで今回は、ヘルシーに栄養補給!夏に食べたいカレーライスに加えたい一工夫について紹介します。

白米に雑穀を混ぜて栄養補給効率をアップ

糖質が多い白米はダイエット中にはあまり向かない食材と言われており、現在はカリフラワーライスなど白米に代わる食材も販売されています。

ただ全く白米を摂らないのもエネルギー不足を招くので、雑穀を混ぜて炊くようにしてみてください。

ヒエや大麦、アワなどが含まれる雑穀米は食物繊維量が多く、腸内環境を正常に整える作用があります。

また雑穀が加わることによってGI値が低くなり、糖質が高いカレーを食べても血糖値の急上昇を防ぐことが期待できます。

食物繊維が多い野菜を使う

濃い味で食材の味をカバーできるカレーは、日頃野菜不足の方や野菜が苦手な方でも美味しく野菜が食べられる料理と言えます。

カロリーを抑えながら栄養をバランスよく摂取し食べごたえも感じられるようにするためには、食物繊維が多い野菜を複数入れるようにしましょう。

ジャガイモやニンジン、カボチャは糖質が多いので控え、玉ねぎやキノコ類、ナス、トマト、パプリカなどの夏野菜を多く入れると美容面に作用するビタミンも同時に補給できますよ。

肉類は低カロリー・高タンパクな鶏肉や大豆ミートを使う

大きな肉が入ったカレーは食べごたえ抜群ですがカロリーも高くなりやすく、夏バテしている時には食べづらさを感じることもありますよね。

かと言って肉を使わないと身体作り・美容促進に必要なタンパク質が補給できなくなってしまいます。

なのでさっぱりしたカレーに仕上げたい時は鶏ササミ肉や胸肉など脂っぽさがない肉を使うのがオススメです。

あるいは最近になって登場した、大豆を練って肉の形・食感に成形した大豆ミートを活用するという方法もありですね。

大豆ミートの場合はタンパク質に加え大豆イソフラボンが補給できるので、摂りたい栄養素や体調によって使い分けましょう。

抜きっぱなしブロンドを試してみたいけど全くノーケアでもブロンドを保てるレベルまで追いブリーチをするには抵抗がある、2回ブリーチをしてみたが何もケアをしないと薄っすらとしたオレンジ味が取れずヤンキーくさくなってしまう……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

ブリーチをしてからダブルカラーをしない抜きっぱなしブロンドはオシャレ感度が高い方の間で流行していますが、放置すると髪がすぐに黄ばんだり思い通りのカラーにならなかったりとそのままのブリーチ毛は扱いに難しさがあります。

そこで今回は、ハイトーンは多くの人の憧れ!抜きっぱなしブロンドの色味をキレイに保つ方法3選について紹介します。

抜きっぱなしでも一度はカラーを入れる

抜きっぱなしブロンドは髪の色素をブリーチで抜きダブルカラーしない状態のことを指します。

何も手を加えない素の金髪を楽しめるメリットがある一方で、色素の抜けが悪かったり髪質によっては思い通りのブロンドにならない可能性があります。

その場合はまずはキレイに見えるブリーチ毛に整えるといった意味で、土台作りとして一度はアルカリカラーをするなり濃いカラートリートメントを入れることをオススメします。

カラー剤や濃いカラートリートメントを使うと僅かながら色素が髪に残留するので、入れる色味によって白みがかった金髪やマットみのある金髪など色の微調整ができます。

2,3日に1回のペースで紫シャンプーを使う

日本人の髪は一般的には黄色や赤の色素量が多く、1,2回抜いただけではまだ髪に色素が残った状態になることが殆どです。

抜きっぱなしブロンドをキレイな色で維持したい時は、2,3日に1回のペースで紫シャンプーを使い続けることをオススメします。

紫シャンプーに含まれる紫の色素は日本人の髪に多い黄色の色素の反対色なので、これを補充することによって髪色を無彩色(白やグレー系)に近づけ黄ばみを抑えることができます。

色の抜け方や好みに合ったカラーシャンプーを紫シャンプーに混ぜる

抜きっぱなしブロンドのケアは基本的には紫シャンプーを使うだけでキレイな状態を長く保つことができます。

ですがまだオレンジ味が残っていたり、ブロンドの色補正を行いたい時は紫シャンプーに別のカラーシャンプーを混ぜる方法がオススメです。

例えばオレンジ味が残っている髪にはブルー(ネイビー)シャンプーを混ぜるとか、柔らかい金髪にしたい時はミルクティーシャンプーを混ぜたりすると黄ばみケア+色補正が同時に行えます。

グレーの髪色に染めようと思ってカラートリートメントを使ったら即緑色になってしまった、グレーヘアに憧れてブリーチに挑戦したのに抜けが悪く「今の状態ではグレーに染まらない」と言われた……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

ヌケ感の強いグレーは大人気の髪色の一つですが、ブリーチの抜けが悪いと緑に転じてしまうことが多くセルフで行うには非常に難しいと言われています。

そこで今回は、諦めなくてもOK!ブリーチ1回でもグレーの髪色を手に入れる方法3選について紹介します。

ダークグレーのカラートリートメント+カラーシャンプーでケア

グレーのカラートリートメントの薄付きなものは、ブリーチ1回の髪ではすぐに緑に転じる他染まりが悪くグレー感が出ないという難点があります。

なので最初からグレーヘアにしたい方や馴染み感を重視する方は、濃いダークグレーで染める方法がオススメです。

その際は補色となるネイビーとパープルを少量混ぜるようにしましょう。

そしてダークグレーが徐々に退色してきたら緑っぽくなりそうな場合はパープル、赤みが出そうであればアッシュのカラーシャンプーを使って色素を補充しましょう。

抜けの悪いオレンジ髪にはネイビーからの退色を狙う

派手髪からの髪色の変化を楽しみたい方や抜けが悪くオレンジみが強いブリーチ毛の方は、一度暗いネイビーに染め退色段階でグレーになるのを狙う方法もオススメです。

グレーヘアを作る際の補色はパープルがイメージされますが、抜けが悪くオレンジみが強い場合はネイビーの方が補色効果が高くなります。

最初は鮮やかなブルーヘアで、そこから徐々にブルーアッシュ、グレーと変化するため飽きも来にくいですよ。

寒色系・グレーカラーに染める際青みパープルとネイビーを混ぜる

ブルーやグレーなど寒色系の色味は透明感があるグレーヘアを作る際に多用されますが、そのままブリーチ1回の髪に塗布すると髪の黄みがカバーできず緑になりやすいです。

それを防ぐために、寒色系に染める際には必ず補色のパープルとネイビーを加えましょう。

ブルー系からの退色でグレーを狙う際はパープルをメインカラーよりやや少なく、ネイビーは少量入れるとバランスがよくなります。

グレーのカラートリートメントでグレーヘアを作る場合は大量にパープルやネイビーを加えると色が変わってしまうので、メインカラーの1/10ずつを目安に注意しつつパープルとネイビーを混ぜましょう。

あまり食事内容を意識せずに生活していたら標準体重を大きく上回ってしまい本格的にダイエットしなきゃと思うようになった、ラーメンやチャーハンなど炭水化物多めの食事を摂ることが多く以前と比べると体に脂肪がつきやすくなった気がする……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

体が若いうちは脂肪も燃焼しやすく多少雑な食事の摂り方をしても体重は増加しにくいですが、年齢を重ねてくると基礎代謝も下がりがちなので食事内容に気をつけなければ生活習慣病になるリスクが上昇しやすくなります。

そこで今回は、体重増加で危機感が!生活習慣病が気になる方の食事で気をつけたい3つのポイントについて紹介します。

摂取カロリーが増えすぎないように計算して食べる

まずはダイエットの基本として、摂取カロリーの摂りすぎにならないように計算しながら食事をしましょう。

活動量が少ない成人女性の場合、1日に必要な摂取カロリーは1400~2000キロカロリー程度と言われています。

デスクワーク中心など1日に殆ど運動しない方ほどエネルギーは消費されにくいので、上記の範囲内で摂取カロリーが低くなるよう調整するといいでしょう。

食事や間食をする時には必ず成分表をチェックしたりカロリーを調べたりして、目安となる摂取カロリーを超えないように心がけてください。

主食・主菜・副菜が揃った食事を心がける

生活習慣病を遠ざけたり悪化させないようにするには、血糖値の急上昇を避けることが大切です。

血糖値が急上昇すると体に脂肪がつきやすくなるので、日頃運動をしない方ほど体重増加のリスクが発生します。

そうならないよう食事は主食と主菜、副菜が揃っているものを選び必ず主菜や副菜から手をつけましょう。

炭水化物の前にタンパク質や食物繊維を摂ることで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

よく噛んで時間をかけながら食べる

食事の満足感・満腹感を高めるためには、よく噛んでゆっくり食べるようにしましょう。

よく噛むと同じ食事内容でも満腹中枢が刺激されて満腹感が生じるので、止まらない食欲を抑えることができます。

またよく咀嚼してゆっくり食べると、急いで食べた時と比較して食事中に満腹感が高まるメリットもあります。

急いで食べる癖がある方は噛みごたえのある食材を取り入れたり、一口食べる毎にカトラリーを置くなどの工夫をしてみてください。

夏祭りに行くことになったけど今の時期は夜でも暑いし人混みで熱気も籠もるからベースメイクがドロドロになりそうで凄く不安、元から汗の量がだいぶ多い上に祭りには浴衣で行くので一緒に行く人に顔汗の多さやメイク崩れで引かれてしまいそう……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

夏祭りでは気温の高さに加えて混雑による熱気や選ぶ服装によって多量に汗をかくことが予想されるため、しっかりと崩れないベースメイク作りをすることが重要です。

そこで今回は、絶対崩したくない!酷暑の夏祭りでもギトギト肌にならないベースメイクの作り方について紹介します。

土台は下地段階で作り込みファンデは薄めに

夏祭りのように汗が大量に流れるような環境では、ベースメイクはなるべく薄くするよう心がけましょう。

カバー力があるからとファンデーションを厚めに塗ったり油分が多いアイテムを使うと、メイク崩れしやすく崩れた後にドロドロに肌にこびりつくデメリットがあります。

スキンケアが終わったらまずは化粧下地を全体に使い、満遍なく肌の粗をカバーします。

次に目元のクマや頬の毛穴など暗い環境で目立ちやすい粗がある部分にコンシーラーを叩き込んで、明るさのある肌を作ります。

最後にファンデーションやフェイスパウダーを薄く叩けば、カバー力を発揮しつつ崩れにくいベースが作れます。

汗・皮脂が多くベタつきやすい部分には皮脂カットパウダーを叩く

汗の多い環境では特にベタつきが酷くテカリやすくなります。

なので汗を多くかく部分や皮脂分泌量が多い箇所には、ファンデーション後に皮脂カットパウダーを叩いてください。

皮脂カットパウダーを叩けば汗をかいてもファンデーション類が浮きにくくなりますし、ベトつきをカバーしてサラサラ肌を維持することができます。

汗量が多い鼻周りや皮脂量が多い額・こめかみなどの部分に叩くと酷暑の中でも清潔感を保てます。

仕上げにメイクフィックスミストを使う

絶対にメイク崩れを起こしたくない時は、仕上げにメイクフィックスミストを噴きかけましょう。

メイクフィックスミストを使うと肌をコーティングしてマスクによる摩擦や汗などの水分からも守る働きをするので、メイクがヨレにくくなります。

ミストを吹きかける時はメイク全てを終えて肌に馴染ませた後で、広範囲にムラなく液がかかるように肌から20~30センチほど離して行いましょう。

夏はベタベタするのが嫌だからさっぱり系のスキンケアを使っているがそうすると軽い表情小じわが目元にできてしまう、年間を通して日焼け止めを使っているし何重にも紫外線対策を行っているけど年々肌のくすみや薄いシミが気になるようなった……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

美容オイルというと乾燥肌の方や乾燥する季節しか使いにくいイメージかと思われますが、実は肌質や季節を問わずに取り入れた方が肌の調子は安定しやすくなるメリットがあります。

そこで今回は、肌ダメージから守りたい!夏の暑い時期にも使いたい美容オイル3選について紹介します。

軽い質感でベタつかないオリーブスクワランオイル

様々な種類がある美容オイルの中でも、オリーブスクワランオイルは特にサラサラとした質感で伸びやすくベタつかないのが特徴です。

そのため皮脂分泌量が多い脂性肌や混合肌に使っても、酷いテカリが出にくかったり貼り付くようなベッタリ感が出ません。

乾燥が気になる方は3滴前後を目安に顔全体に馴染ませるのもいいですし、脂性肌や混合肌の方の場合は1,2滴を目安に目元・口元など表情小じわが気になる部分に馴染ませてから残りの部分を顔全体に馴染ませたりといった使い方がいいでしょう。

乾燥肌で突っ張りや表情小じわが気になる方はホホバオイル

オリーブスクワランオイルは軽い質感で適度な保湿感が得られ使いやすいアイテムですが、元々皮脂分泌量が少ない方や日頃から乾燥にお悩みの方ですと少々物足りなさが感じられるでしょう。

そんな方はオリーブスクワランオイルと比較するとやや保湿力が高い、ホホバオイルの方が乾燥をケアしやすいです。

こちらも美容オイルの中では軽い使用感なので、オイルと聞くとイメージしがちな皮膜感もなく使うことができます。

メラニンの生成を防ぎシミや日焼けを遠ざけるローズヒップオイル

ローズヒップオイルの原料であるローズヒップには、日焼けを緩和する効果があるビタミンCが多く含まれています。

なので毎日朝晩日焼けが気になる箇所に塗り込むことで、日焼けによる肌のダメージを緩和したりシミの出現リスクを抑えるといったことが期待できます。

ただしこちらは上記の2種類のオイルと比較すると、使用感が重く保湿力も極めて高くなっています。

乾燥肌以外の方は1滴から様子を見て使用するか、目元などシミが出そうな部分にピンポイントでの使用をオススメします。

メイクの流行を取り入れているはずなのに他のオシャレな人がやっているように垢抜けることができない、日頃からメイク動画や雑誌を見てトレンドを押さえているつもりでも自分でやってみるとどうしても印象が締まらない……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

メイクのトレンドや人気アイテムを押さえれば誰でも簡単に垢抜け見えはしやすいですが、自分の肌のお悩みやパーツの形状に合わせた形で取り入れないとかえって逆効果になる場合もあります。

そこで今回は、頑張っても垢抜けない!初心者がやってしまいがちなメイクと改善ポイントについて紹介します。

化粧下地の後すぐにファンデーション(またはフェイスパウダー)を塗る

最近はしっかりとファンデーションを叩き込んでカバー力が高い完璧なメイクをするよりも、素肌感や透明感が出る薄塗りメイクがトレンドです。

ですが日焼け止めや化粧下地を塗った後、すぐにファンデーションやフェイスパウダーを塗ることはオススメできません。

年齢を重ねてくると目元にクマや陰が差したり、毛穴、ほうれい線やくすみが出たりと化粧下地だけではカバーできない部分も出てくるからです。

くすみや大きく開いた毛穴などは特に老け見えしやすいポイントなので、コンシーラーで気になる箇所を補正してからファンデーションを塗りましょう。

薄い眉×薄付きアイブロウでぼやけた印象に

ふんわりとパウダリーな印象になる薄付き眉はヌケ感があり、今でも変わらずトレンドです。

薄付き眉は自眉がしっかり生え揃っている方や眉毛の1本1本が剛毛な方だと印象を柔らかめに中和してくれますが、自眉が産毛のような薄さだったり毛が生えている範囲が狭い眉に行うと目元が締まらなくなります。

眉が薄い場合は眉頭や眉の中央まではぼかし塗りし、眉尻はペンシルを使ってしっかり描くといいでしょう。

アイシャドウのラインカラーや濃いメインカラーを広範囲に塗る

アイシャドウのラインカラーや濃いメインカラーは目元に奥行きを出す効果があります。

しかし奥二重瞼や二重幅が狭い瞼に対して広めに塗ったり濃く塗ったりすると、狭い二重幅が埋まって見えることでより小粒目に見えてしまうことがあります。

二重幅が狭い方は濃いアイシャドウは薄塗りすることを心がけたり、ラインカラーはアイライナーの代わりに睫毛の隙間を埋めるイメージで細く入れるようにしましょう。

食事制限のあるダイエットをしたいがきちんとした量が食べられなかったり食べた満足感が得られないのだけは絶対避けたい、ダイエット中といえど美容促進のためにタンパク質の摂取量は多めに確保し続けたい……とお悩みになったことがある方もいるのではないでしょうか。

ダイエット中の食事というと野菜中心で脂っぽさもない質素なものがイメージされますが、実は太りやすそうに感じるステーキもやり方によってはダイエットに役立ってくれます。

そこで今回は、意外にダイエットに使える!ステーキダイエットで必ず押さえたい3つのポイントについて紹介します。

ライスはつけないか小サイズを頼む

積極的に肉を食べるステーキダイエットは、糖質制限と同じようなルールで行うとやりやすくなります。

糖質制限はタンパク質やビタミンなどを進んで摂る一方で、体脂肪の元になりやすい糖質の摂取を極力減らすダイエット方法です。

しっかり量がある肉を食べる分、ライスはつけないか小サイズのものを選ぶようにしましょう。

どうしてもライスが食べたい時は雑穀を混ぜて白米を炊いたり、玄米を食べるようにすると糖質量をセーブすることができますよ。

付け合せの野菜はブロッコリーなど葉物野菜を選ぶ

ステーキダイエットを行う際は野菜が不足しがちなので、付け合せの野菜はやや多めに食べるようにしましょう。

注意すべきなのは野菜にも糖質を多く含むものがあるので、カボチャやイモ類、ニンジン、トウモロコシなどは避けた方が無難です。

一方でブロッコリーやキャベツ、レタス、ほうれん草、小松菜などの葉物野菜はカロリーも糖質も低いのが特徴です。

肉などタンパク質を多く含む食材をたくさん食べると便秘になりやすいので、糖質が少なくかつ食物繊維が多い野菜を多めに摂って栄養バランスを取りましょう。

肉は赤身かつ脂身が少ない部分を選ぶ

ダイエットのためには、ステーキに使う肉の部位は赤身で脂身が少ない部分を選ぶようにしてください。

最もヘルシーなのはモモ肉で、脂身が少ないのでカロリーを気にせずさっぱりと食べることができます。

次に向いているのはスーパーだとあまり見かけないランプ肉です。

モモ肉と比較すると少し脂身が増えるためにパサツキがなくなり、ステーキダイエット初心者の方でも美味しく食べることができるでしょう。

またやや価格帯は上がりますが、柔らかく少ない脂身ながらも舌触りに滑らかさが感じられるヒレ肉もオススメですよ。